2018年2月

あすなろ149 味覚のお話(過去記事再掲)

2014.03号

「しょっぱい」ですか?

「塩辛い」ですか?

塩味がきついときの表現です。

どうも関東近辺の方は、ほぼ「しょっぱい」のようですが、私が育った愛知県では、「塩辛い」もしくは単に「からい」でした。

そういうわけで、家でも塩が強いときに思わず「からい」など言ってしまうわけですが、そういうことを言うと、カミサン(神奈川出身)に「え~?」などと反発されてしまうわけです。

ですが少々言わせていただきますと、「しょっぱい」という言葉は、日本語においてはいわゆる俗語(=話し言葉)にあたります。

ですから、公式文書に使うには少々くだけすぎていますし、実際に使われません。

同じ意味の言葉を使うとしたら「塩辛い」か「塩味が強い」あたりでしょうね。

そう考えると、「しょっぱい」は方言の一種だと言ってしまっても、大きく間違ってはいないと思います。

逆に、「塩辛い」の方が主流の言葉なのです。

わかったか。

と思って調べたら、「しょっぱい」は、やっぱり関東の方言となっていました。

標準語ではないそうです。

わかったか。

私としては、「からい」という言葉は本来、漠然と「味の刺激が強い」という意味だったのではないか、と考えています。

関東基準でうっかり判断すると、

「辛い=唐辛子・胡椒・山葵(わさび)などの味」

つまり「ピリ辛」ということになるのでしょうが、それだけの解釈では、「辛口の酒」という言葉が説明できません。

この例からも、本来は、「ピリ辛」以外の意味も含む言葉だと、おわかりかと思います。

同様に、炭酸が強いことも「からい」と表現できますよね。

日本語は古い言語ですので、他にもこのような言葉があります。

例えば、「青」という色と表す言葉は、「緑色」という意味も含んでいますよね。

これも、元々は「あお」が広い意味を持つ言葉だった名残で、「からい」と同じでしょう。

「あお」という日本語は、元来は

『明るい色(白・赤)と暗い色(黒)以外の中途半端な色』

を表す言葉でした。

ですから、グリーンもブルーも、日本語では「あお」なのです。

その後、「若い」という意味を持つ「みどり」を若葉の色に当てはめて、「緑色」という言葉ができました。

(→色のお話)

ところで、「からいの反対はあまい」と、子供の頃は考えていました。

子供の皆さんは、実際にそう考えている方がほとんどでしょうし、大人の皆様も、大抵はかつてそう思っていたと思います。

後に、自分で色々と調理をするようになってからは、経験的にそれは間違いだとわかってきます。

しかしなぜこう考えてしまうのかというと、それもどうやら、日本語そのものに原因があるようです。

日本語では、味覚という枠を超えて「からい」という言葉を使うとき、「厳しい」という意味になります。

それに対する言葉は「あまい」です。

「評価・点数が辛い/甘い」といったあたりでおわかりかと思います。

決定的なのが、カレーの「甘口/辛口」という表示でしょう。

これを見た子供は、疑いなく「あまいの反対はからい」と解釈するでしょうし、「塩が多い時は砂糖を足せばいい」などと思ってしまうわけです。

でしょ?

でも現実には当然、味が混ざるだけで打ち消されることはありませんよね。

その理由は実に単純で、一つには、食塩(NaCl)と砂糖(ショ糖C12H22O11など)の水溶液を混ぜても、化学反応が起きないことです。

混ぜても塩は塩のままなのです。

そしてもう一つは、舌がそれぞれの味を感じる時は、「塩味用の受容体」「甘味用の受容体」というように、別の部品を使っているからです。

つまり、塩と砂糖が入っていれば、両方のセンサーが反応するので、両方の味を感じるわけです。

片方が多いともう片方が反応しない、ということは起こりません。

人間の舌には、その他に少なくとも三種類の味を感じるセンサーがついていまして、それぞれ「苦味」「酸味」「うま味」を感じることができます。

そして、そんな五種類のセンサーが一セットになった部品を味蕾(みらい)といいます。

人間の舌には、約10000個の味蕾がついているとのことです。

ここで、味蕾の感じる味をもう一度見てみましょう。

すなわち、「塩味」「甘味」「苦味」「酸味」「うま味」の5種類です。

――「辛味(ピリ辛味)」がありません。

実は、生理学的には、辛味は「味」とはいえないものなのです。

これは、味蕾とは別のセンサーによって感じられて、「痛み」として伝えられます。

人間は、この刺激を他の味と混ぜることで、「辛味」と感じています。

この辛味用のセンサーは、舌以外の皮膚にもついています。

唐辛子スプレーが目に入ると激痛を感じますし、皮膚に触れてもピリピリとした痛みを感じます。

また、タイの激辛料理には、唇まで熱く感じるものもあります。

このように、辛味は舌以外でも感じられる感覚ですので、味覚とは呼べないようです。

また、味の種類の中に「うま味」なんてものも入っています。

この名前だけを見ると、「うまいかまずいかの基準」みたいな響きがあって、私も昔これを初めて聞いたときは、「またバカ科学か」と思いました。

ですが本当は、そういう意味ではありません。

これは、強いて言えば「アミノ酸の味」、つまり平たく言うと「だし味」のことです。

この味に関する研究は、昔から日本がずっと最先端でした。

理由はあります。

日本料理では、食材とは別に「だし」を取ることがあるために、日本人は「だしの有無で味が変わる」ということを経験的に知っていました。

しかし西洋人は、味が足りないときには肉やチーズなどの、だしがよく出るものを入れてしまうので、「だしそのものの味」があるとは信じられなかったのです。

日本の研究者は、うま味の正体の追究を続けて、昆布などから「うま味の素」を取り出すことに成功します。

1908年のことでした。

これがいわゆる「化学調味料」「アミノ酸等」で、商品名でいうところの「味の素」です。

「うま味」という呼び方は、このときにつけられました。

英語圏には無かった言葉ですので、今でも英語でumamiと書きます。

そして2000年、このうま味を感じるセンサーを味蕾に発見したのも日本人です。

舌に専用センサーがあるとわかったので、これ以降、うま味は味覚の一つと認めらています。

そうそう。

今回調べていって発見したのですが、味覚に一番敏感なのは中学生くらいの年頃なのだそうです。

ですから中学生は、今後の人生のためにも、うまかったものの味をよく覚えておくといいかと思います。

学塾ヴィッセンブルク 朝倉智義

あすなろ195 カタツムリの触角

2018.01号

中学受験対策として、六年生に理科の総復習をしていたときのことです。

小学三年生の理科では、昆虫の特徴として「頭・胸・腹に分かれている」などを習うわけですが、教科書には昆虫以外の虫として、クモとダンゴムシの図が入っています。

こういうときに私は、つい余計な情報を付け足しちゃったりするわけですね。

『ダンゴムシは関節が切り替わっているところが胸と腹の境目』

『ダイオウグソクムシとダンゴムシは同じ仲間』

『クモの最大の特徴は触覚がないこと。節足動物で触角がないのは、あとはサソリくらいで、クモとサソリは同じ仲間』

とかなんとか。

すると、六年生から質問が来ます。

「カタツムリの、触角?の、目じゃない方、下の短いの、あれってなんて言うんですか」

んー。そういえば知りませんでした。

……というわけで、カタツムリのことを調べてみました。

まずは、質問の答えからですよね。

短いのは、小触角(しょうしょっかく)といいます。

長くて先端に目がついている方は、大触角(だいしょっかく)といいます。

なんか、ひねりもなく、そのまんまの名前でした。

では、その触角の機能ですが。

とあるカタツムリの解説本には、

「大触角の先端には目があるが、明暗くらいしか見えていない。どちらかというと杖のような役割」

「小触角はにおいや味の識別」

などの記述があります。

しかし、別の論文中の引用を見る限りでは、カタツムリの大触角は

「遠方から漂ってくるにおい物質の検出とそれに基づく進行方向の決定などに関与」

していて、小触角の方は

「目の前に存在する食べ物や化学物質の検出および他個体が残した粘液の検知などに関わっている」

となっています。

要するに、触角は確かに大小で使い分けされてはいますが、どちらでもにおいを感じているというのが正解のようです。

※本当は、大小触角の機能的意味に関する論文があったのですが、今回は英文を読んでいる時間がないので断念しました。

また、ある小学生の自由研究によると、大きい音が聞こえた時には音の方に触角を向けるそうですので、他にもまだ知られていない機能があるかもしれません。

一方、目の性能に関しては、イマイチ信用できる記述が見つかりませんでした。

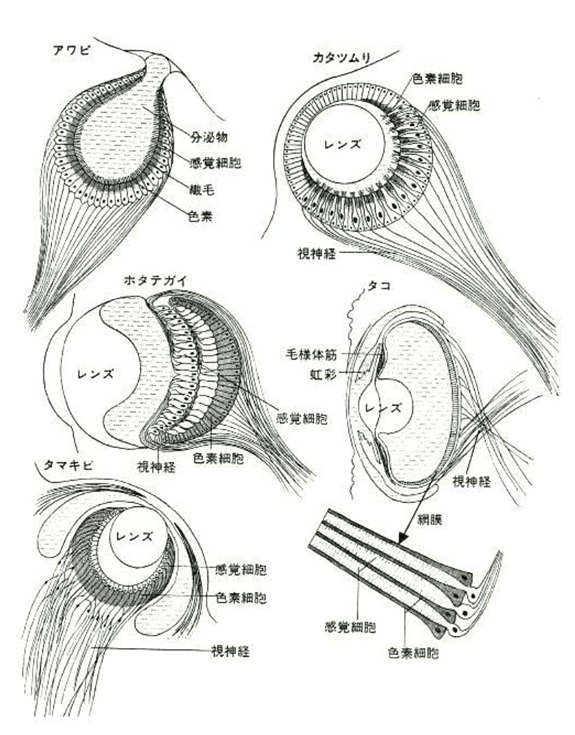

ただ次図の構造を見る限りでは、少なくとも、光の方向くらいはわかると思われます。

「明暗くらいしか」は、少々言い過ぎだと思います。

軟体動物の目の構造

右上がカタツムリ

先述の小学生の研究によると、障害物が突然現れた時は、カタツムリは触角に触れてから回避するのに対して、ナメクジは触れる前に回避するようです。

また、カタツムリは大触角を縮める(ひっこめる)か伸ばすかの二択なのに対して、ナメクジは目を出したままで伸縮できるとのことです。

ここから、同じ大触角でも、「主に杖として使うカタツムリ」と、「主に目として使うナメクジ(だからひっこめない)」という違いがありそうです。

言い忘れておりましたが、カタツムリは軟体動物の巻き貝の仲間です。

陸の貝ですので陸貝(りくがい)とも呼ばれています。

巻き貝には、他にも触角や目がついている種類は多いのですが、触角が二対(四本)あるのはカタツムリの仲間(有肺目・柄眼上科)だけです。

というわけで、触角が四本あるナメクジも、カタツムリの一種なのでした。

上:モノアラガイ

触角の根元に目がある例

→巻き貝はこの方が多い

下:マガキガイ

触角先端の目は少数派

さてこの触角、切除されても再生できることがわかっています。

普通のカタツムリ類は数十週間とのことですが、ナメクジの場合はは8週間ほどで再生されます。

当然、その先端にある目も再生されます。

※以下、再生実験に使われたのは、カタツムリではなくてナメクジです。

目を再生できる動物は、他にも例えばエビやカニなどがあります。

触角の再生自体も、昆虫で例があります。

しかし、カタツムリ――ではなくてナメクジの場合は、ただ再生できるだけではなくて、例えば小触角が二本とも無くなると、それまで小触角が担当していたにおいは、再生が終わるまでは大触角が代わりに受け持つようになります。

これを実現させるために、ナメクジは、脳を増やしたり減らしたりして、脳の機能を一時的に振り分け直すということをします。

人間の脳細胞は、生まれてから死ぬまで減り続けているという話を聞いたことがあるかもしれません。

しかし、ナメクジは必要に応じて、脳を増やすことができるのです。

脳を増やせるわけですから、脳の一部を破壊されても、やはり再生できます。

もちろん、そこに入っていた記憶は失われてしまいますが、少なくとも匂いの記憶に関しては、「左に入れたら次は右、次は左」というように、順に振り分けているので、脳の左右半分が無くなっても、半分のことは覚えているのだそうです。

ただ、脳が半分になった状態のナメクジは、新たな記憶も相変わらず左右順に記憶させようとするために、新たな情報のうちの半分は残らないのだとか。

ちょっとドジっ子です。

脳については、

「食べ放題にさせて肥大化したナメクジは、脳まで肥大化する」

という実験結果もあります。

ナメクジは、オトナになってからでもエサを与え続けると、元の十倍近くまで増加するということですが、その巨体に対応するために、脳細胞そのものが巨大化するらしいです。

巨大化した脳細胞には、これまた巨大化した核があります。

その理由は、核内のDNAの量が増えるからです。

アメフラシ(これも巻き貝の仲間です)の例では、通常の20万倍のDNA量だったということです。

ちなみに、学校の生物学では、

「一つの生物では、どの細胞のDNA量も全て同じ」

と習います。

人間だったら、2倍になった時点で病気です。

それが敢えての20万倍。

一体どうなっちゃっているのでしょう。

カタツムリにはまだ面白いネタがありますが、紙面の都合上、今回はここまでです。

学塾ヴィッセンブルク 朝倉智義

関連記事:あすなろ196 カタツムリの左右

国産鳩時計のページ

国産鳩時計のページを作成中です。

未完成ですが、一部アップを始めましたので公開します。

→